豊前市から北九州市小倉南区へ

6/6(木)、豊前市から約1時間ほど車を走らせ、北九州小倉南区朽網地区の貴船神社に行ってきました。

以前ちらりと北九州市の史跡巡りの本を読んだ時、朽網駅の近くにあるという謎の巨石群「帝踏石」が記憶に残っていて、久しぶりにGoogleで調べてみたら、巨石群の立て看板に「貴船神社」の記載がありました。

帝踏石と関連がある神社なのかと思い、まずは貴船神社に向かうことにしました。

貴船神社の駐車場らしき場所までは細い道もあり、溝に落ちないか緊張しましたが、運転下手な自分でも何とか到着。

神社の周りはちょうど田んぼに水が張られ、田植えが終わった少し後のようでした。

小倉南区でもこの辺りはのどかな景色が広がります。

車を停めて階段をのぼり、神社に向かいました。

神社には社務所もあり、手入れが行き届いているように見えました。

社殿の彫刻も凝っていて、時間があれば一眼レフでじっくり撮影したい場所だと思いました。

紫陽花の季節の撮影なんて、楽しいでしょう。

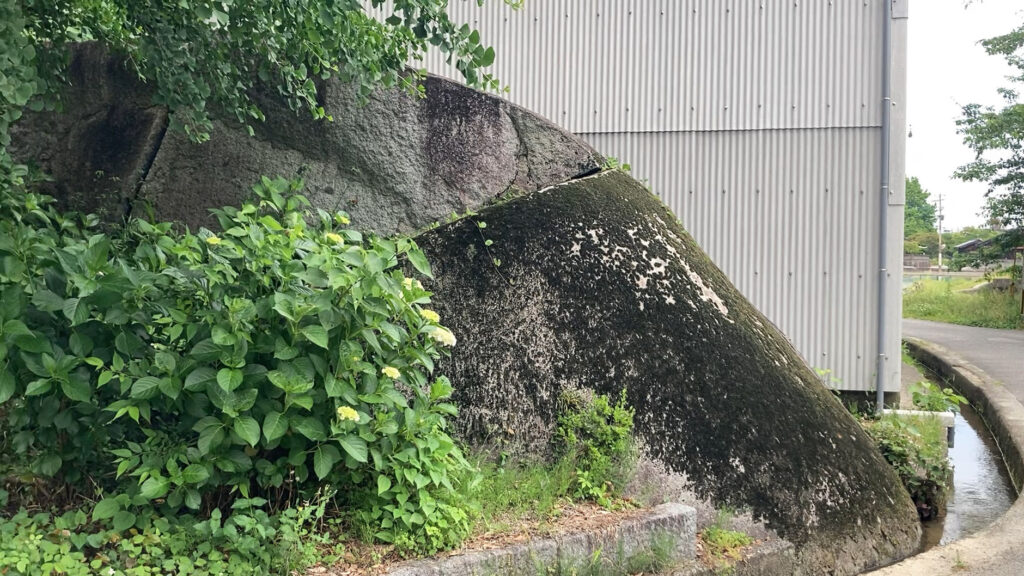

神社入口の鳥居の右側に、大きな岩を見つけました。

切れ目が入っり、乾燥した苔のようなものが生えていた岩。

何かしら説明書きのようなものはないか見回したものの、それらしきものは見つけられず。

時間もそれほど無かったので、帝踏石のほうへ向かうことにしました。

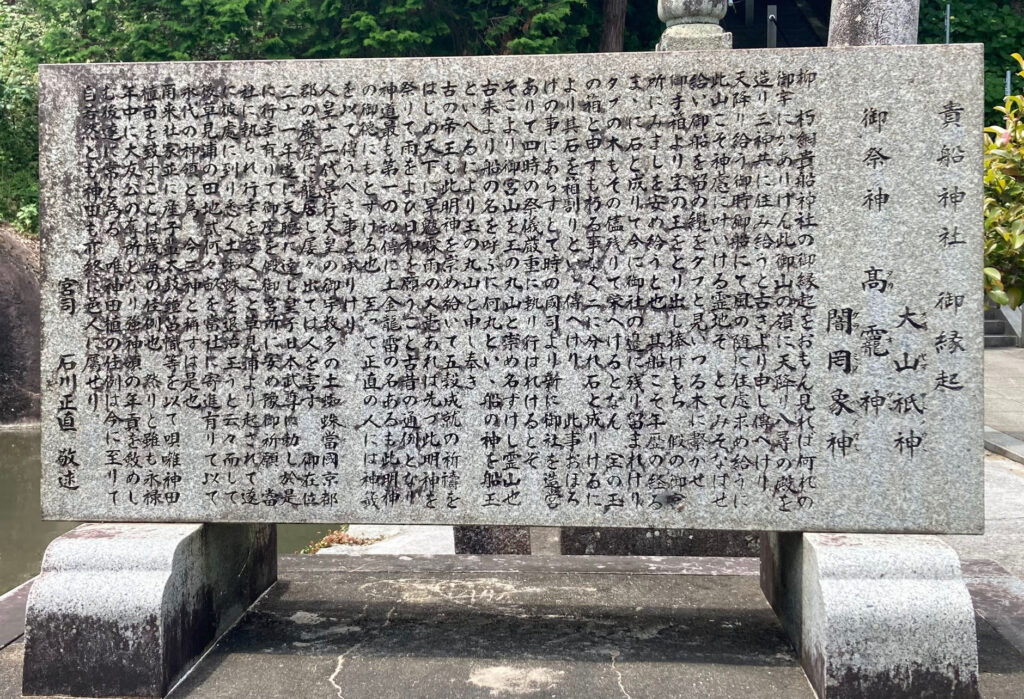

貴船神社 御縁起

貴船神社 御縁起

御祭神 大山祇神(オオヤマツミノカミ) 高龗神(タカオカミ) 闇岡象神(クラミツハノカミ)

朽網貴船神社の御縁起をおもん見れば何れの御宇にかありけん此御山の嶺に天降り八尋の殿を造り三神共に住み給う御時御船にて風の随に住處求め給うに此山こそ神慮に叶いける霊地ぞ とてみそなはせ給い御船を留め纜をタブと見いつる木に繋がせ 御手箱より宝の玉をとり出し捧げもち 假の御宮所にみましを安め給うと也 其船こそ年歴の経るまゝに石と成りて今に御社の邉に残り留まれけり タブの木もその儘残りて榮えけるとなん 宝の玉の箱と申すも朽る事なく、二に分れ石と成りけるにより其石を箱割りといゝ傳えけり 此事おぼろげの事にあらずとて時の國司より新に御社を造営ありて四時の祭儀厳重に執り行はれけるとぞ そこより御宮山を玉の丸山と崇め名ずけし霊山也。古来より船の名を呼ぶに何丸といゝ船の神を船玉といへるにより玉の丸山と申し奉き

古の帝王も此明神を崇め給いて五穀成就の祈祷をはじめ天下に旱魃霖雨の大患あれば先ず此明神を祭りて雨をよび日和を願うこと古昔の通例となり神道最も第一の秘傳に土金龍雷の名あるも此明神の御徳にもとずける也 至って正直の人には神籤を以て傳うべき事を承りけり

人皇12代景行天皇の御宇数多の土蜘蛛當國京都郡の岩窟に籠居し屡々出ては人を害す 御在位二十一年遂に天聴に達し皇子日本武尊に勅し於是に行幸有りて御座を假御宮所に安め豫御祈願。當社に執られ行幸を啓くこと草見浦より起されて遂に此處に到り悉く土蜘蛛を退治玉うと云々而して後草見浦の田地貳何々畝を當社に寄進有りて以て永代の神領と為。今三神と稱すは是也。

爾来社家並に産子輩太鼓鐘笛幟等を以て唄囃神田植苗を致すことは歳毎の佳例也。然りと雖も永禄年中に大友公の奪所となり強神領の年貢を斂めしむ後遂に常と為る 唯神田植の佳例は今に至りて自若然とも神田も亦終に邑人に属せり。

由緒書きの内容を分かりやすくまとめると↓

朽網貴船神社には、次の三柱の神様が祀られています。

オオヤマツミの神様: 山の神様です。

タカオカミの神様: 雨の神様です。

クラミツハノカミの神様: 水の神様です。神社ができたきっかけ

昔々、はるか遠い時代のことです。山の頂上に、これらの三柱の神様が天から降りてきました。神様たちは、とても大きな宮殿(きゅうでん)を建てて、そこに住むようになりました。

ある時、神様たちは船に乗って、風の吹くままに良い住み場所を探していました。すると、この朽網の山が「神様の心にぴったりの、素晴らしい場所だ!」と感じられたのです。

神様たちは船をここに停めました。船をつないだのは、「タブの木」という木でした。そして、神様は持っていた手箱(てばこ)から宝の玉を取り出し、お供えしました。仮の宮殿で、神様たちはしばらく休まれたそうです。

不思議な言い伝え

その神様が乗ってきた船は、長い年月が経つうちに、なんと石に変わって、今も神社のそばに残っていると言われています。

船をつないだタブの木も、そのまま残って大きく育ったそうです。

宝の玉が入っていた手箱も、朽ちることなく、二つに割れて石になったと伝えられています。そのため、この石は「箱割り」と呼ばれているそうです。

大切にされるようになった神社

これらの不思議な出来事は、とても大切なことだと考えられました。そのため、その当時の国を治めていた人(国司:こくし)が、新しく立派な神社を建て直しました。そして、一年を通して祭り(お祭り)がきちんと行われるようになりました。

そこから、この神社の山は「玉の丸山(たまのまるやま)」という名前で呼ばれ、神聖な山として大切にされるようになりました。昔から船の名前には「~丸」とつけることが多く、船を守る神様を「船玉(ふなだま)」と呼んでいたので、そこから「玉の丸山」という名前になったと考えられています。

雨乞いや日和(ひより)を願う場所

昔の天皇(てんのう)たちも、この神社の神様をとても大切にしました。農作物がよく育つように祈ったり、国がひどい日照り(干ばつ)や長雨(霖雨)に見舞われたときには、まずこの神社でお祭りをして、雨が降るように願ったり、天気が良くなるように祈ったりするのが昔からの決まりでした。

神道(しんとう)の中でも一番大切な秘密の教えに「土(つち)」「金(かね)」「龍(りゅう)」「雷(かみなり)」という言葉がありますが、これらはこの神様の力に基づいているそうです。心が正直な人には、神様がおみくじ(神籤)を通して、伝えたいことを教えてくださるとも言われています。

土蜘蛛(つちぐも)退治と神社の土地

今からおよそ1900年前、第12代景行(けいこう)天皇の時代のことです。この国の京都郡(みやこぐん)という場所に、「土蜘蛛(つちぐも)」という、人々に危害を加える集団がたくさんいました。彼らは岩屋(いわや)に隠れ住み、しばしば出てきては人々を困らせていました。

天皇はこの話を聞き、ご在位21年目に皇子(おうじ)である日本武尊(やまとたけるのみこと)に命じました。日本武尊はここに来て、仮の宮殿で神様にお祈りしました。そして、草見浦(くさみうら)という場所から進んでいき、ついにこの神社のある場所まで来て、土蜘蛛をすべて退治したと伝えられています。

その後、草見浦の広い田んぼが、この神社に寄付され、神社の永遠の土地となりました。今、「三神」と呼ばれているのは、このような理由があるからなのです。

神社の習わしと変化

それ以来、代々この神社を守ってきた家の人々(社家:しゃけ)や、地元の人々(産子:うぶこ)は、毎年太鼓や鐘、笛を鳴らし、旗を立てて、お神楽(かぐら)を踊りながら田植えをする「神田植(かみだうえ)」というお祭りを行ってきました。これは毎年続く良い習わしでした。

しかし、戦国時代の永禄(えいろく)年間(約460年前)に、大友(おおとも)氏という強い武士の領地となってしまい、神社の土地から取れる年貢(ねんぐ)を強制的に集められるようになりました。そして、それが当たり前になってしまいました。

ただ、神田植という良い習わしだけは、現在まで続いています。しかし、その田んぼも、最終的には村の人々のものになってしまったそうです。

朽網貴船神社のアクセス

〒800-0232 福岡県北九州市小倉南区18