目次

素朴な疑問、宇佐神宮と逆向きの右三つ巴紋

以前、国東半島の北端の小さな神社「伊美崎社」のお賽銭箱に、宇佐八幡宮とは逆向きの右三つ巴紋が刻まれていました。(GoogleMapの画像で確認)

そこでその紋に気がつくまで、三つ巴紋に向きの違いがあるとは知らず、意識したこともありませんでした。

あわせて読みたい

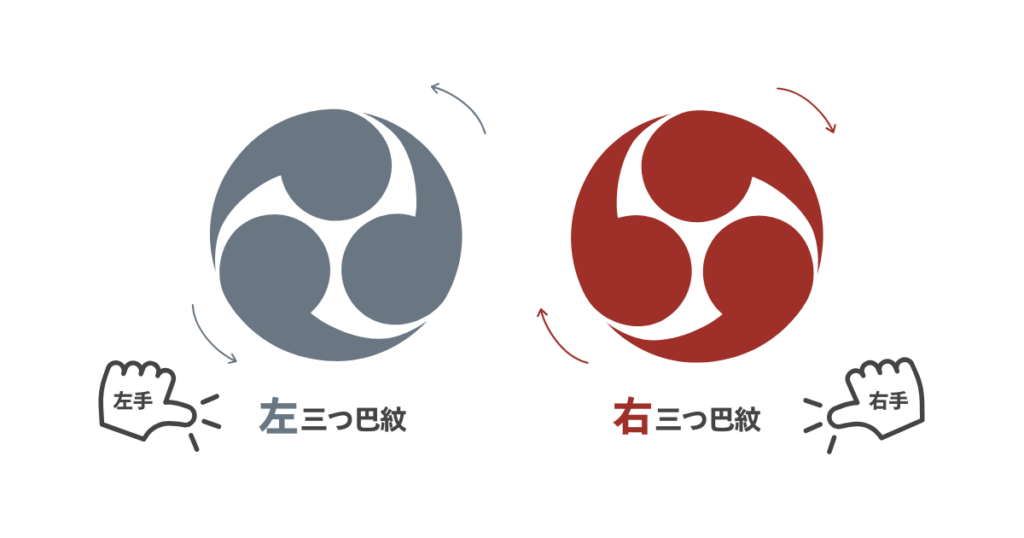

右三つ巴紋と左三つ巴紋って何が違う?

神社の屋根や灯籠、古い建物の瓦などで見かける「三つ巴紋(みつどもえもん)」。三つの渦が円を描くこの紋章には、実は右向きと左向きの違いがあります。 神紋・家紋の…

なぜ向きが違うのか?意味があるのか?

気になって調べていると、左向きと比べ数は少ないながらも右向きの三つ巴紋を見つけることができました。

(それについては以下の記事で詳しくお伝えしています。)

あわせて読みたい

【社紋の謎を追う】右三つ巴紋と左三つ巴紋──その向きの違いから見えてくるもの

神社には、それぞれの由緒や信仰を象徴する「社紋」があります。家紋と同じように、長い時間をかけて受け継がれてきた、大切な印です。 最近、Googleマップで神社を調べ…

それから読者の方から情報提供があり、国東半島エリアから海を渡った四国の愛媛県の氷見という町の「石岡神社(いわおかじんじゃ)」の社紋も「右三つ巴紋」であることを知りました。

国東半島から海を挟んだ四国の愛媛県の神社に「右三つ巴紋」。

世界史の本を読んだ時に知ったのですが、古代の移動といえば水路だったそうです。

川や、内海。

海から川、そこで山にたどり着く。

では国東半島→四国ということは、瀬戸内海を通じてその先にも右三つ巴紋が見つかるのでは?と推測して調べたところ、奈良県の山深い「吉野」の神社のホームページで右三つ巴紋を見つけました。

見つけたのは元官幣大社 龍神総本宮 丹生川上神社上社のホームページです。

右三つ巴紋がはっきりと表示されていました。

丹生川上神社は日本最古の龍神を祀る神社として知られているようです。

龍神と右三つ巴紋には、何か関連があるということでしょうか。

また何か分かればこの記事にも追記していきたいと思います。

あわせて読みたい

大分県中津市の丹生神社貴船宮と、日本最古の龍神を祀る奈良県吉野郡 丹生川上神社上社が同じ右三つ巴紋

先日、神楽を見に行った神社の名前が「丹生神社」だったので驚いた。 私はずっと右三つ巴紋に意味があるのかと思い、情報を追っていのだけれど、奈良県吉野郡「丹生川上…

あわせて読みたい

佐賀県嬉野市の丹生神社は紀伊国高野丹生山からの遷座

佐賀県で見つけたある神社とは 先月、佐賀県の嬉野温泉に行った時、通り道の川沿いにあった神社が目につき調べてみたら「丹生神社」だった。 水神罔象女神が祀られてい…

この記事を読んでいる方におすすめの記事

宇佐神宮と逆向きの右三つ巴紋の関連記事と連載記事まとめ↓

あわせて読みたい

【宇佐神宮と逆向き・右三つ巴紋】豊のくにあと記事一覧:すべての関連記事と連載記事まとめ

「豊のくにあと」をご覧いただきありがとうございます。 このページは、偶然見つけた宇佐神宮とは逆向きの右三つ巴紋について調べた記事をまとめて掲載しています。 右...

右三つ巴紋の違いを専門家に尋ねてみても分からなかった↓

あわせて読みたい

歴史の専門家にも右三つ巴紋の謎を尋ねて返ってきた言葉は「さぁ、考えたこともない」。だから自分で調...

「なぜ宇佐神宮とは逆向きの巴紋(右三つ巴紋)があるんでしょうか?」 私がこれまで巡ってきた北部九州の神社のなかに、宇佐神宮とは逆向きの巴紋があることに気づき、...

歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓

あわせて読みたい

豊のくにあと 歴史の謎ガイド

こんにちは、「豊のくにあと」運営者の「ぶぜんノート」です。 このページをご覧いただいた方は、おそらくこのサイトを何かのキーワードで探しているところ、たどり着い...