旧豊前エリアの史跡を巡るうち、宇佐市長洲に残る高倉古墳と、かつてその近くにあった高倉明神(たかくらみょうじん)の存在が、私たちが追ってきた謎を深く結びつけてくれました。

宇佐市の乙咩神社で追った乙姫(豊玉姫)の信仰、中津市の闇無浜神社に祀られる龍神の繋がり。

これらを裏付けるように、「高倉」という言葉の響きと、その背景にある伝承が、古代信仰の構造を考察する手がかりとなります。

この記事では、「高倉明神」の由緒を基に、海を統べた神の信仰と、明治期にその神が「解体」された理由について考察します。

「高倉」という音の共通性と水神・龍神

まず、「高倉」という言葉の響きに注目します。

記紀神話の龍神: 『古事記』などに登場する水の龍神、高龗神(たかおかみ)と闇龗神(くらおかみ)の名前には、「たか」「くら」という共通の音が含まれます。これらは山の峰や谷間の雨、つまり水源を司る神々であり、龍神として信仰されてきました。

古代史の伝承: 一部の古代史説では、徐福の孫とされる「高倉下(たかくらじ)」の名前が紀の国(木の国)の祖と結びつけられることがあります。

もしこの「高倉」という要素が渡来系と結びつくのであれば、彼らが持っていた信仰や技術が、水の管理や治水といった龍神が司る領域と深く関わっていた可能性が考察されます。

海を統べた「高倉明神」の由緒

宇佐市長洲の「高倉古墳」に隣接する場所に、かつて存在したとされる高倉明神の由緒は、古代の信仰の核を示しています。

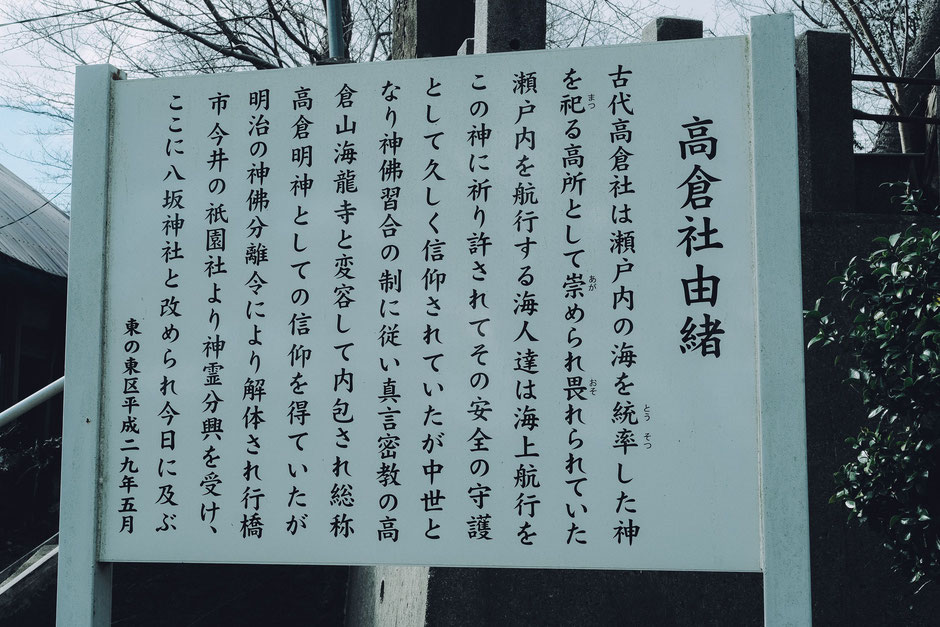

現在の八坂神社に残る由緒書きによれば、古代の高倉社は以下のような性格を持っていました。

高倉社由緒

古代高倉社は瀬戸内の海を統率した神を祀る高所として崇められ畏れられていた瀬戸内を航行する海人達は海上航行をこの神に祈り許されてその安全の守護として久しく信仰されていたが中世となり神佛習合の制に従い真言密教の高倉山海龍寺と変容して内包され総称高倉明神としての信仰を得ていたが明治の神佛分離令により解体され行橋市今井の祇園社より神霊分興を受け、ここに八坂神社と改められ今日に及ぶ

東の東区平成29年5月

「瀬戸内の海を統率した神を祀る高所として崇められ畏れられていた」「瀬戸内を航行する海人達は航海の安全を祈り、久しく信仰していた」と記されています。

この記述から、高倉明神が広範囲にわたる海の交通を支える水神、あるいは海の安全を守る龍神的な存在であったことが強く示唆されます。これは、私たちが追ってきた「海と水、龍神」というキーワードと一致します。

瀬戸内海の航行を守護する神としては、一般に金毘羅様(こんぴらさん)が有名であり、高倉明神もまた、それに類する強力な海洋民の信仰の核であったと考えられます。

神仏分離による「解体」の背景

高倉明神の由緒からは、日本の信仰が時の権力によって変遷を強いられた流れが見えてきます。

中世には神仏習合が進み、高倉神社は真言密教の「高倉山海龍寺」と一体化し、「海龍寺」という寺名が龍神との関わりを示していました。

しかし、明治時代に神仏分離令が発令されると、この「高倉明神」は「解体」され、八坂神社へと改められました。

この「解体」は、「高倉明神」という独自の神格や、その背景にあった海洋民の信仰、渡来系の要素、そして龍神信仰といった特定の信仰形態が、当時の国家神道の体系にとって都合が悪かったためではないか、という推測が成り立ちます。

これは、乙咩神社で「乙比咩」の神名が「乙咩」に変えられ、その背後にある豊玉姫信仰の具体的な側面が曖昧にされた経緯と、同じ文脈で考察できるかもしれません。

この記事を読んでいる方におすすめの記事

高龗神と闇龗神とは「高倉」を示す?↓

九州・瀬戸内海を含めた範囲の古代の王とは↓

歴史の謎の記事をまとめて読むには↓