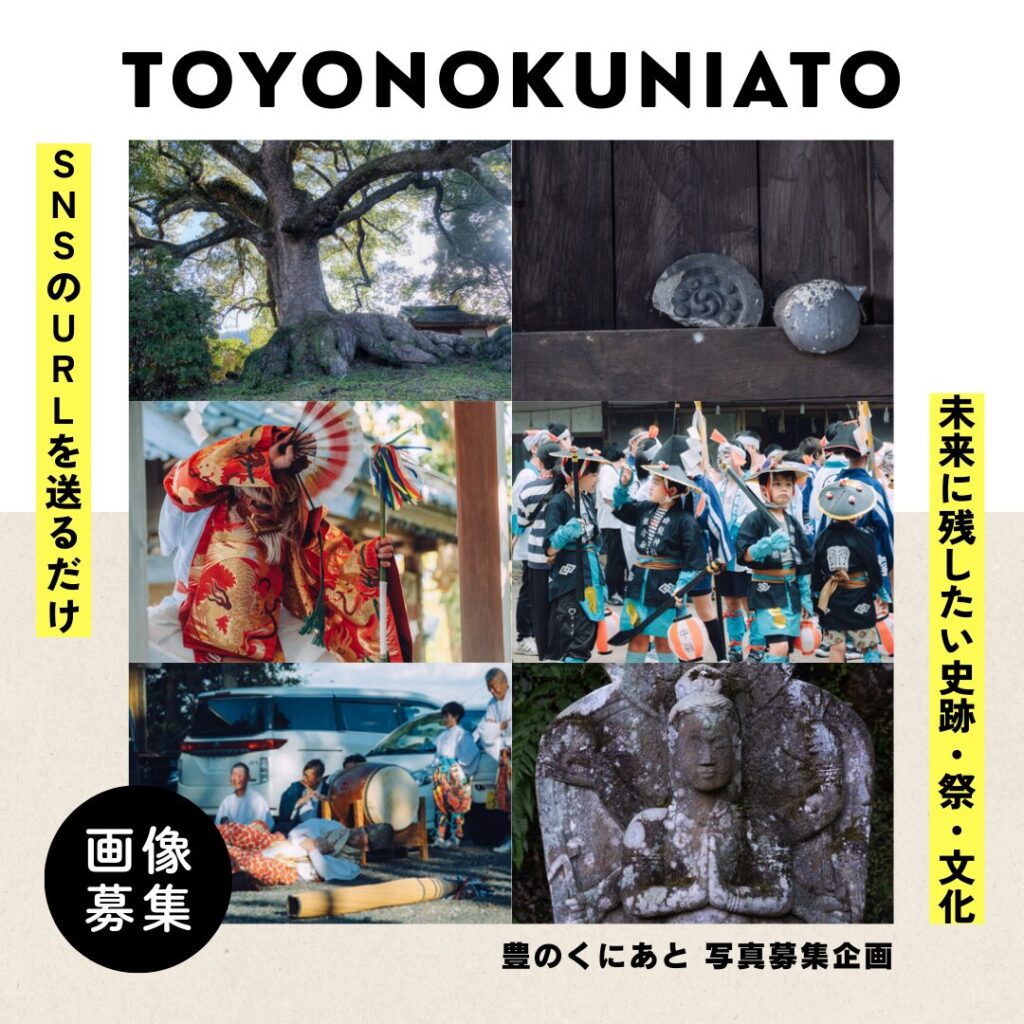

国東半島で神社巡りをしていたある日、初めて「三つ巴紋に“向き”がある」ことに気付きました。

きっかけは、国東半島北端の 伊美崎社。

社殿に刻まれていたのは、宇佐神宮の左三つ巴とは逆向きの 右三つ巴紋 でした。

「なぜ向きが違うのだろう?」

「意味があるとすれば何なのか?」

その素朴な疑問から調べはじめ、北部九州から豊前、さらに愛媛まで足を運ぶうちに、ようやく一つの“仮説”にたどりつきました。

ここでは、その過程をメモのようにまとめておきます。

右三つ巴紋の分布を調べたときに浮かんだ違和感

右三つ巴の神社を地図上で追っていると、福岡市およびその西側周辺に意外と多いことが気になりました。

私が住む豊前・中津エリアよりも、明らかに多い。

「右三つ巴は北部九州の“西側”に寄っている?」

当時は「へえ、そうなんだ」程度でしたが、後に出会った一冊の本が、その印象をつなぐ“鍵”になります。

奈多八幡宮の元宮司が書かれた『宇佐神と安岐郷奈多宮』。

その中で、闇無浜神社(中津)の御祭神・安曇磯良という記述を見つけた瞬間、今まで集めてきた“謎のキーワード”が、一気につながり始めました。

(※キーワードについては別記事にまとめています)

一対の龍神の正体を追う中で出てきた「安曇磯良」

私が追っていたテーマは、

旧・豊の国エリアに多い 貴船神社 の御祭神、高龗神(たかおかみ)と闇龗神(くらおかみ) の正体でした。

二柱はしばしば「一対の龍神」として祀られます。

この謎を考える中で出会ったのが、中津市の海辺にある 闇無浜神社。

ここは古く「竜王浜」と呼ばれており、最も古い御祭神は 豊日別国魂神 と 瀬織津姫。

瀬織津姫は、天照大神の荒魂ともいわれる謎の多い神。

その正体を追う中で、私は彼女を

・宇佐の女王・豊玉姫ではないか

・一対となる男神は“徐福”なのでは?

と仮説していました。

しかし、ここで疑問が生まれます。

徐福が本当に宇佐の地でそこまで崇敬されるのか?

その疑問を解くヒントになったのが“宗像族(海人族)と出雲王家のつながり”でした。

宗像族・安曇族・出雲王家の“海のネットワーク”

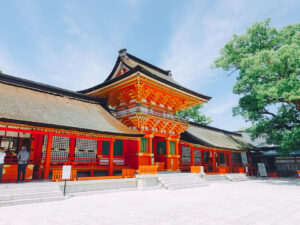

宇佐エリアには、古くから宗像族との関係を示す伝承が多くあります。

たとえば宇佐市の 高家神社。

地名にも「宗像」が残っています。

宗像族は古代の海人族で、

出雲王家の近い親族にあたるという伝承があります。

つまり、

九州出雲王家=宗像族の一系統

という見方ができます。

ここで徐福が登場します。

徐福は出雲の王(大国主)と副王(事代主)を謀殺した、という出雲側の伝承

(記紀には載らない口伝の歴史)

その徐福が、旧・豊の国で崇敬されるのには違和感がありました。

しかし、ある説に出会います。

五十猛(イタケル)= 徐福の息子

五十猛 = 安曇磯良 とする説がある

(伝承・民間史研究に存在)

五十猛は船材となる「木の神」として記紀に取り込まれた神。

出雲系と渡来系の両方の血を持つ、という位置づけが合います。

そうであるなら、安曇磯良が旧・豊の国で尊ばれる理由 にも筋が通ります。

逆立ち狛犬と「金毘羅灯籠」が示すもう一つの手がかり

右三つ巴以外でも、安曇氏や五十猛につながりそうな“形”があります。

逆立ちする狛犬

屋根が跳ね上がる金毘羅灯籠の笠

豊前に移住してから、私はこの形にやたら出会いました。

福岡県築上町・小原正八幡宮の逆立ち狛犬

愛媛県の日尾八幡神社の金毘羅灯籠

宇佐神宮境内の八坂神社にも逆立ち狛犬が付く灯籠

さらに、奈多八幡宮の元宮司さんの本には、住吉神社の本来の御祭神は安曇磯良 と書かれていました。

そこで、志賀海神社(安曇族の本拠)より西の住吉神社を調べてみると……笠上に逆立ち狛犬が付いた灯籠が次々と見つかる。

同じものは白山神社にも。

これらは明確な定説ではありませんが、形の広がりから 海人族の信仰圏 を示している可能性があります。

おわりに──伊美崎社の“逆向き紋”が教えてくれたこと

伊美崎社で見た小さな“逆向き”――右三つ巴。

その違和感から始まったフィールドワークは、思いもよらない多くのヒントを運んできました。

まだ「右三つ巴」と「逆立ち狛犬+金毘羅灯籠」が安曇氏や安曇磯良とつながるかどうかは“仮説”の段階。

けれど、これまで集めた断片からは海人族の信仰の流れ を感じずにはいられません。

また何か新しいことが分かれば、随時更新していきます。