宇佐神宮に祀られる御祭神の中で、古くからその地にあったとされる比売大神(ひめおおかみ)は、多くの謎に包まれています。

この記事では、比売大神の正体が、日本の古代史から「消された女神」とされる瀬織津姫(せおりつひめ)ではないか、さらに遡れば弥生時代の女王・卑弥呼に行き着くのではないかという、ある学者の方の研究に基づく仮説を追ってみたいと思います。

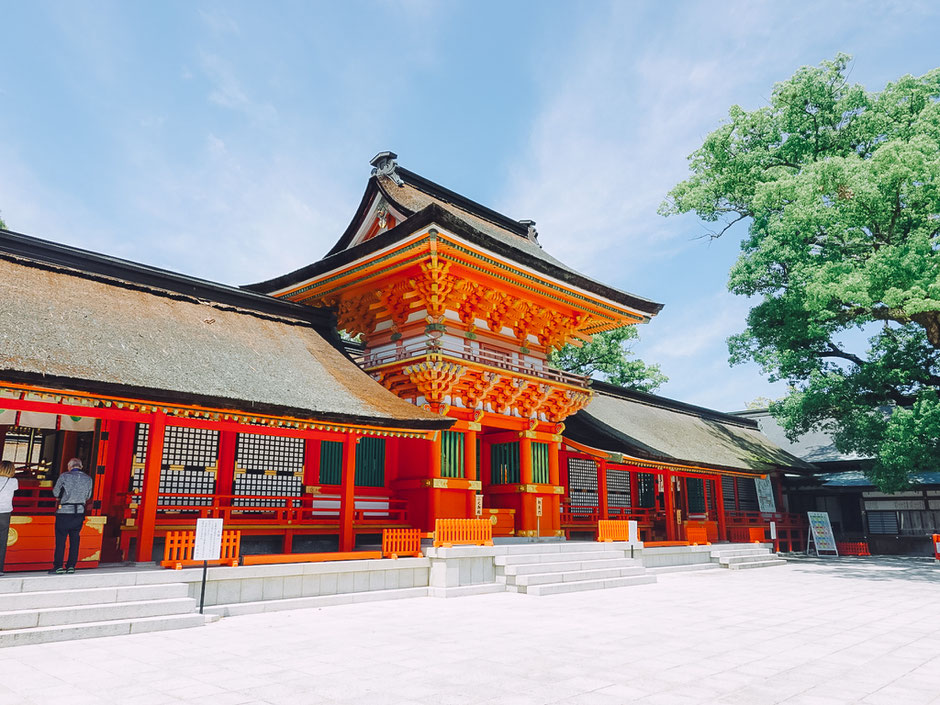

宇佐神宮の御祭神、そして「比売大神」の謎

宇佐神宮の公式ホームページによれば、現在の御祭神は以下の三柱です。

一之御殿 八幡大神(はちまんおおかみ) 応神天皇(おうじんてんのう)

二之御殿 比売大神(ひめおおかみ) 宗像三女神(むなかたさんじょしん)とされる

三之御殿 神功皇后(じんぐうこうごう) 応神天皇の母

特に注目したいのが、二之御殿に祀られている比売大神です。

宇佐神宮の公式サイトには「宗像三女神であることが伝えられています」とある一方で、「八幡様があらわれる以前の古い神様、地主神であるとされています」とも書かれています。

つまり、八幡神(応神天皇)が祀られる以前からこの宇佐の地に存在した「古い女神」が比売大神であり、その真の神格が謎に包まれているのです。

「瀬織津姫=卑弥呼」という大胆な仮説

この「比売大神」の真の姿について、宗像三女神ではない別の神ではないかという、学術的な考察が存在します。

静岡理工科大学の矢田浩名誉教授による論文(『宗像・沖ノ島と神から見える日本の古代―宗像神信仰の研究(5)―』)がその一つです。

この特定の研究に基づく仮説を読み解くと、非常に大胆な推測が示されています。

湍津姫(タギツヒメ)は、瀬織津姫(セオリツヒメ)が『日本書紀』成立以降、一部改名したものと推定される。セオリツは、宇佐神宮が当初から祭っていた女神比咩神とおそらく同一神で、現在ヒメと読まれている比咩はもとその字音通りヒミと発音されていたと思われ、弥生の女王卑弥呼への信仰に基づくと推測される。

(静岡理工科大学 名誉教授 矢田 浩氏「宗像・沖ノ島と神から見える日本の古代―宗像神信仰の研究(5)―」より引用)

この説に従えば、宇佐神宮の古い女神は、「消された女神」とされる瀬織津姫であり、さらに遡れば古代九州の女王卑弥呼に行き着くことになります。

「消された女神」瀬織津姫と、史書の謎

瀬織津姫は、神道の祭祀で唱えられる「大祓詞(おおはらえのことば)」に登場する神であり、天照大神(あまてらすおおかみ)の荒魂(あらみたま)として伊勢神宮の別宮にも祀られる、非常に重要な神です。

しかし、皇室の祖神とされる天照大神の荒魂であるにもかかわらず、『古事記』や『日本書紀』といった日本の公的な歴史書には、その名がほとんど記されていません。

このため、瀬織津姫は「存在を隠された」「消された」女神と称される側面を持っています。

八幡神の成立: 一方、宇佐神宮の主祭神である八幡神も、もともとこの地で古くから信仰されていた神ではなく、渡来人の神(辛島氏の辛国神)と大和政権を象徴する神霊(応神天皇)が融合して、後に誕生したという説があります。

つまり、宇佐神宮は、古い地主神(比売大神=瀬織津姫?)の上に、新しい権威(八幡神)が迎え入れられるという、古代の権力構造が反映された場所と解釈することもできるのです。

神社と伝承に隠された「祖先の記憶」

瀬織津姫がなぜ『古事記』や『日本書紀』からほとんど消されたのか、その背景には古代の権力構造と信仰の力が関係していると考えられます。

A. 祖先神の祭祀と神社の広がり

古代、人々はご先祖様である人間を「神」として祀るようになったという見方があります。

もしそうだとすれば、同じ祖先を持つ一族が日本各地に広がるにつれて、同じ御祭神の神社も全国に広がるという現象が生まれます。

B. 祟りを恐れた「神の残し方」

日本の古代信仰では、人々は一度祭った神を捨てることを極端に恐れました。

特に、不当に滅ぼされた人物や強い力を持つ存在(例:菅原道真公)は、「祟り」を恐れて神として祀り、鎮める必要がありました。

学問の神様として有名な菅原道真公は、明確に「祟り」を恐れて神として祀られた人物です。また、出雲の王、大国主や事代主も、謀殺後にその祟りを恐れて神社が数多く創建されたという伝承があります。

この「祟りを恐れる心理」こそが、権力者にとって都合の悪い神であっても、その存在そのものを消し去ることを許さなかった原動力となった可能性があります。

「消された女神」瀬織津姫の痕跡

瀬織津姫は、天照大神の荒魂として伊勢神宮にも祀られる重要な神でありながら、公的な歴史書から排除されています。

もし瀬織津姫が「豊の国の女王卑弥呼」への信仰に基づいていたとすれば、その強大な権威(あるいは敗北後の祟り)を恐れたヤマト王権が、その存在を消し去る代わりに「荒魂」として封じ込め、別の神の名の下に祭祀を継続させたのではないでしょうか。

瀬織津姫は、罪や穢れを清める水の神、龍神、弁財天などとも習合した神です。

特定の説では、豊前市周辺の身濯神社に祀られる八十枉津日神(穢れから生まれたとされる神)も、実は穢れを祓う瀬織津姫と同じ女神を指しているともいわれています。

奈良時代初期の記紀成立期や、明治維新の廃仏毀釈の時期に御祭神名が変更されたという事実は、日本の信仰が、権力構造や政治的な意図によって影響を受けてきたことを示唆しています。

「豊の国」と卑弥呼、そして瀬織津姫

特定の書籍(『親魏倭王の都』など)では、卑弥呼とはかつて九州東部に勢力を誇った「豊の国」の女王であったという見方が語られています。

「豊の国」の名残が現在も各地に残る中で、卑弥呼=瀬織津姫説は、九州東部の古代史における大きな空白を埋めるものになり得ます。

瀬織津姫は、罪や穢れを川の水で清める水の神、滝の神であり、龍神、弁財天などとも習合してきた神です。豊前市周辺の身濯神社(みそぎじんじゃ)に、穢れから生まれたとされる八十枉津日神(やそまがつひのかみ)が祀られているのも、実は穢れを祓う瀬織津姫と同じ女神を指しているという説(菊池展明氏の著書など)もあります。

奈良時代初期の記紀成立期や、明治維新の廃仏毀釈の時期に、御祭神名が変更されたという事実は、日本の信仰が、権力構造や政治的な意図によって影響を受けてきたことを示唆しているのかもしれません。

おわりに

「卑弥呼が誰だったのか」「邪馬台国はどこか」といった壮大なテーマは、断定が難しい謎です。

だからこそ、史書だけでなく、実際に残っている神社や史跡から、統計学やデータ、そして想像力によって、今まで分からなかった歴史を読み解くという視点は、私たち個人の歴史愛好家にとって非常に面白いテーマだと感じます。

『古事記』にも『日本書紀』にも書かれていないのに、その時代からあったとされる史跡がこのエリアには残っています。

福岡県行橋市の神籠石や、上毛町(こうげまち)の唐原城などがまさにそれです。

一つ一つだけ見ると無関係に見えたキーワードが繋がりを見せ始めてくれているように感じています。

今後も、現地に足を運び、調べて、色々と想像する余地があるという楽しみを共有していきたいと思います。

この記事を読んでいる方におすすめの記事

中津市や宇佐市になぜ貴船神社がこれほど多いのか?↓

天照大神は男神だった?祇園祭や高野山にも残る「男神」の痕跡↓

歴史の謎の記事をまとめて読むにはこちらから↓