古代史の謎を追う中で、記紀神話には深く語られない、あるいは意図的にその存在が曖昧にされた神々の足跡を探し続けています。

特に「水」「火」「木」「雲」「龍」「祓い」「玉」そして「鹿」などといったキーワードが、様々な地で意外な形で繋がりを見せてきました。

今まで行ったことがある場所、新たに気になる場所でも、キーワードを示す物が残っているかもしれない。

そう思って史跡巡りを続けています。

この記事では福岡県行橋市の今井熊野神社の様子をお伝えします。

英彦山付近を源流とする「祓川」沿いの熊野神社

祓川は、福岡県みやこ市と行橋市を流れる川です。

今回訪問した今井熊野神社は、行橋市大今井にあり、海が近い場所です。

今井熊野神社から徒歩7分の場所に、祓川の水源地である英彦山の最も古い神事のひとつ「お汐井とり」に関わる場所があるようでした。

YAMAPによると「英彦山では、毎年2月末に、英彦山の松会祈年祭の行事のため、今川、祓川流域の約40kmの道を辿り、行橋市沓尾海岸・姥ヶ懐で禊をし、潮水を竹筒に汲み、英彦山へ持ち帰って山内を清める『お汐井とり』が、平安時代から千年余り続けられています。」とありました。

GoogleMapの口コミには「英彦山御潮井採りで、英彦山を出発した神職の方が沓尾浜の姥ケ懐で潮井採りをする前日に接待を受ける場所。」と書かれていました。

英彦山にとって、大変重要な場所のようですね。

また、英彦山のこの神事を調べると、まさに海の水を山にまく、私が疑問に思っていた「山の中の海」でもあります。

今井熊野神社へ

住宅街の細い道をまっすぐ歩いていくと、鎮守の森と鳥居が見えてきました。

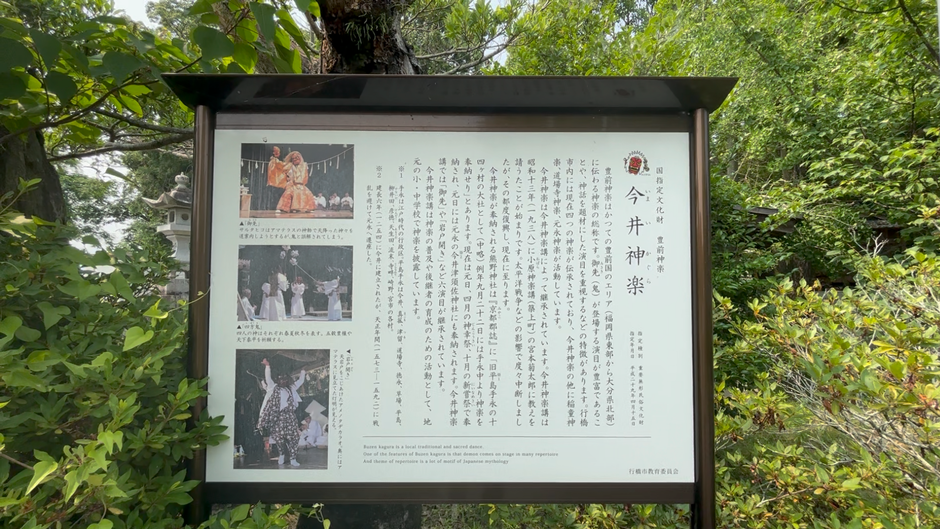

国指定文化財 豊前神楽

今井神楽

指定種別 重要無形民族文化財

指定年月日 平成二十九年四月十五日

豊前神楽はかつての豊前国のエリア(福岡県東部から大分県北部)に伝わる神楽の総称です。御先 (鬼)が登場する演目が豊富であることや、神話を題材にした演目を重視するなどの特徴があります。行橋市内には現在四つの神楽が伝承されており、今井神楽の他に稲童神楽、道場寺神楽、元永神楽が活動しています。

今井神楽は今井神楽講によって継承されています。 今井神楽講は昭和十三年(一九三八)に小原神楽講(築上町)の宮本菊太郎に教えを請うたことが始まりです。太平洋戦争などの影響で度々中断しましたが、その都度復興し、現在に至ります。

今井神楽が奉納される熊野神社は『京都郡誌』に「旧平島手永の十四ヶ村の大社として(中略)例年九月二十二日には手永中より神楽を奉納せり」とあります。現在は元日、四月の神幸祭、十月の新嘗祭で奉納され、元日には元永の今井津須佐神社にも奉納されます。今井神楽では「御先」 や 「岩戸開き」など六演目が継承されています。

今井神楽講は神楽の普及や後継者の育成のための活動として、地元の小・中学校で神楽を披露しています。

※1 手永は江戸時代の行政区。平島手永は今井、真菰(まこも)、津留(つる)、道場寺、徳永、草場、平島、柳井田、天生田、流末、青峰、崎野、宮市の各村。

※2 建長六年(一二五四)に今井に建立されたが、天正年間(一五七三一五九二)に戦乱を避けて元永へ遷座した。

Buzen kagura is a local traditional and sacred dance

One of the features of Buzen kagura is that demon comes on stage in many repertoire

And theme of repertoire is a lot of motif of Japanese mythology

「御先」

サルタヒコはアマテラスの神勅で天降った神々を道案内しようとするが、鬼と誤解されてしまう。

「四方鬼(しほうき)」

四人の神はそれぞれ春夏秋冬を表す。五穀豊穣や天下泰平を祈願する。

「岩戸開き」

天岩戸をこじあけたアメノタヂカラオ。奥にはアマテラスに見立てた灯明が見える。

行橋市教育委員会

行橋市の今井神楽は築上町の小原神楽講から伝わったもののようです。

小原神楽講の本拠地である小原正八幡宮は、近くに縄文時代の遺跡もある、かなり古くから人が暮らしていた場所です。

先ほどの鳥居に戻ります。

最初の鳥居の扁額には「熊野神社」と刻まれていました。

鳥居の手前には二本の石柱が建っていました。

古いものと、新しいもの。

「大正」と「平成」です。

鳥居の足元の狛犬です。

そこまで古くはなさそう。

社殿側に進みます。

拝殿の左右にあるのは神楽殿でしょうか。

両サイドにあるのは珍しい気がします。

屋根を見ると、鬼瓦の上に鯱と、雲の彫刻がありました。

鯱も雲も、私が追っているキーワードのひとつです。

屋根で目立つものといえばほかに「三階菱紋」。

「三階菱紋」は豊前小倉藩の小笠原氏の家紋であり、行橋市の神社ではよく見かけられるとのこと。

社殿の手前には狛犬、石灯籠があります。

石灯籠の土台から上、「竿」と呼ばれる部分が円柱です。

春日灯籠に似ていますが、どうやら違うようでした。

拝殿右側の神楽殿?へ。

よく見ると、天井下に色々なものが飾られています。

三階菱紋が刻まれたこれはなんでしょう。

木彫りの絵です。

これまで行った神社の数は少なくないと思いますが、これは初めてです。

ストーリーがありそうですし、途中で「菊」の紋章や、「雲」も出てきましたね。

「菊」と「雲」は、私が探している歴史の謎のキーワードのひとつです。

拝殿にかけられているのは、おそらく神楽の鬼の面でしょう。

天狗のように高く、長い鼻です。

拝殿前の狛犬を後ろ側から。

狛犬の頭部を見ると、クルッと毛が巻いています。

蕨手の紋様なのか、雲なのか、そんなふうにも見えると思いました。

社殿に向かって右側に回った先に、木にかけられたしめ縄が見えました。

建物を右側から回り込んでいくと、木の根元に石祠が見えました。

石祠の上部に何か刻まれているようです。

宝珠のように見えますね。

であれば、こちらも探しているキーワードと一致します。

石祠の左手にある拝殿の屋根を見ると、ここにも鯱がありました。

拝殿の奥には本殿。

本殿の屋根の下の彫刻。

何か顔のようなものが見えます。

牛?鬼?

この部分にこのような彫刻が刻まれているのを見るのは、初めてです。

牛といえば「牛頭天王」ですが、これも私が追っているキーワードのひとつです。

熊野本宮大社の特殊な神札「熊野牛王神符」は素盞鳴尊の別名である「 牛頭天王 ( ごずてんのう ) 」の御名の一部を受け誕生したと云われているそうです。

その牛頭天王が、今井熊野神社の本殿に刻まれている意味はなんでしょう。

本殿の真後ろに回り込んだところ。

本殿の両側に小さめな社があります。

虫除けを忘れたので、日陰では蚊がすごい。

足早に撮影して移動します。

本殿の裏側から、玉垣沿いに回り込んでいくと、建物と、上部しか残っていないような石灯籠が見えてきました。

移動して正面から。

逆サイドで見たような小さな石祠と、屋根付きのお堂です。

一番大きな木像は、打出の小槌と袋を持っているので「大黒様」でしょう。

その木像の左側には、鯛を持つ恵美須さま。

大黒様といえば、うきは市の町中や神社で、よく「大黒様」を見かけました。

その謎についてはまだつながっていません。

何かあるのでは?とずっと思っているのですが、糸口が見つからないまま。

大黒様を通り過ぎ、引き続き反時計周りで進んでいくと、また別の石祠が見えてきました。

水は枯れているけれど、池の跡。

池の小島の上に石祠がありました。

石の橋もあります。

池ということは、「水」に関わるご祭祀を祀っている可能性は高そうです。

この「水」も、私が追っているキーワードのひとつです。

おわりに

以上、行橋・今井熊野神社の様子を詳しくお伝えしました。

今まで追ってきたキーワードが沢山見つかりました。

それに本殿屋根の下に刻まれていた「牛頭天王」、それに池の石祠。

この豊のくにエリアにおいて、古層の信仰と思われる一対の御祭神が浮かび上がるようでした。

この祓川沿いにはやはり何かある。

今回撮影できていなかった、本殿屋根下の彫刻「牛頭天王」の反対側も気になります。

まだまだ謎巡りは続きます。

さらに深堀り

天照大神の荒魂「瀬織津姫」と深く関係している?牛頭天王(スサノオ)と瀬織津姫の関係について考察しています。

「牛頭天王」の本地仏とされる薬師如来が、熊野磨崖仏に刻まれた最初の仏像だったことから、古代の信仰のルーツを探ります。

歴史の記事をまとめて読みたい方はこちらから。

こんな記事もおすすめです

国東半島に花を見に_6月の天念寺はサツキとアジサイが綺麗でした。

国東半島のパワースポット。ウミガメが来る浜に古代の祭祀のあと。

心と体がととのう鎮守の杜歩き。豊の国エリアには多くの鎮守の杜があります。