宇佐市の乙咩(おとめ)神社で目にした「雷」の字が気になった。

あれは偶然だったのか、それとも何かの繋がりなのか。

答えを探すために、豊後高田市の「雷鬼の岩屋古墳」へ向かうことにした。

目次

宇佐市の乙咩神社に行った時のこと

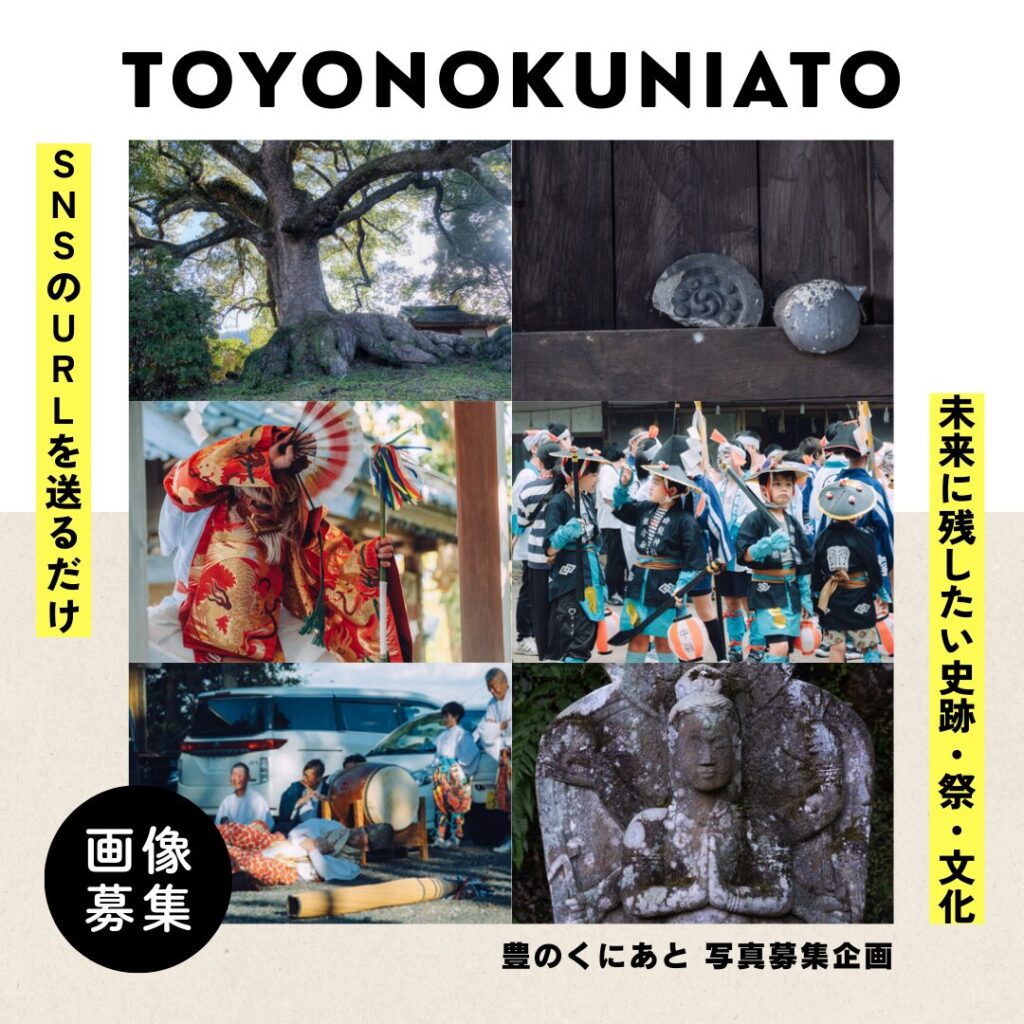

豊のくにあと

【大分県宇佐市】古墳の上に鎮座する乙咩神社の謎:消された「乙比咩」と神々の系譜 | 豊のくにあと

豊前市へ移住してから、あることに気づきました。 それは、この地域に数多く残る史跡、特に古墳の上に神社が建っていることが多いことでした。 「古墳はお墓なのに、なぜ神…

「乙咩」という珍しい字が使われている神社の由来書には、かつてそこが「おとひめ神社」と呼ばれていたことが記されていた。

「おとひめ」から「おとめ」へ。

何があったのだろうか。

さらに気になったのは、御祭神に「雷」の名を持つ賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)が祀られていること。

京都の賀茂神社ならともかく、宇佐の古い神社にこの神がいるのは違和感があった。

乙咩神社の古墳とも関係があるのだろうか。

「雷」といえば、宇佐神宮の三つ巴紋を思い出す。

巴は雷を象徴するとも言われている。

そして、自分が探している右三つ巴紋にも関わりがあるかもしれない。

豊のくにあと

行橋市内最大の前方後円墳「八雷古墳」と「八雷神社」へ | 豊のくにあと

2024年になってから「古墳」へ積極的に足を運ぶようになりました。 歴史好きなに、それまであまり行かなかった理由とは「お墓なので何か怖い」「無関係なので畏れ多い」 あ…

雷がつく神社や古墳はほかにもあった。行橋市には「八雷古墳」と「八雷神社」があり、特に八雷古墳は市内最大の前方後円墳でありながら、調査がほとんど進んでいない謎の古墳だった。

そして、豊後高田市にも「雷」がつく古墳があった。

それが「雷鬼の岩屋古墳」だ。

調べると、古墳の近くには「海神社」があった。

山の中にあるのに「海」の名を持つ神社。

豊のくにあと

【国東半島・豊後高田市】「天念寺」内の「身濯神社(六所権現)」で見つけた山の中の海「青海波」の意味とは…

豊前市に移住して以来、国東半島は頻繁に訪れる場所の一つです。昨年末、久しぶりに訪れた天念寺は、国東半島で平安時代に栄えた寺院群「六郷満山」を構成する寺院のひとつ…

これは、右三つ巴紋に関わる地ではよく見られる特徴だ。

雷と海。

その繋がりが気になり、現地へ向かった。

雷鬼の岩屋古墳レポ